结缘——歙砚名品龟背纹

凌红军

龟背纹,顾名思义,其纹理犹如龟甲上的纹饰,也称龟背纹或龟裂纹,石出徽文化生态保护区的婺源县砚山村(史属徽州)龙尾山眉子坑之上的部份红石岩层中。

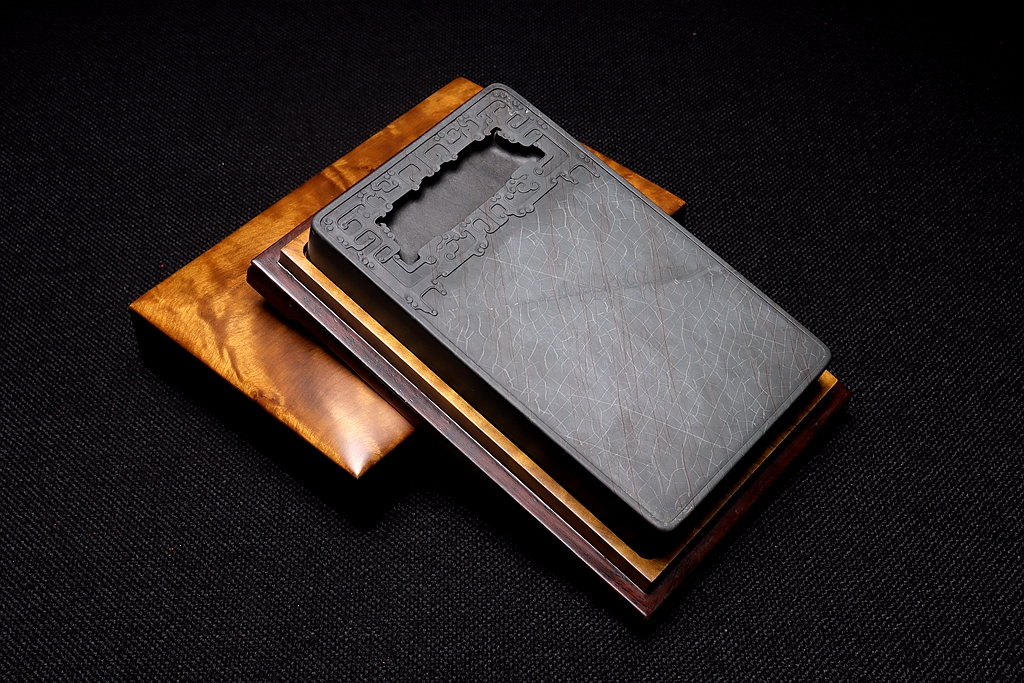

龟背纹石与红石相间,砚石中青红相间数层,青灰色为龟甲层,红色为红石层(因有玉石的透感,也称玉底石),青色岩层厚度一般二至八毫米不等。

龟背纹常与金眉纹、白眉纹相伴,以罗纹、玉底为底质,并有很强的折光,伴着金星、眉纹、金晕、金花、水渍晕、龙眼等。

根据纹理的天然形态可分为龟背纹、血丝龟背、翡翠棕丝、袈裟、渔网、蟹爪、金线、银线等,按龟甲开片的大小又可分为大龟甲、小龟甲和细龟甲。

龟背纹砚石以龟甲开片均匀为上,有些因其数量稀少而成为珍品,如金龟、银龟、细龟、金眉纹、血丝等。龟甲层的底质比红石层软且细腻,云母、绿泥石和石英分布相对较密集,经过对各个龟甲品种的磨墨试验,此类砚石发墨快、墨色黑浓且墨质细腻,不损笔,可与其他上等歙砚石相媲美。

古人对龟背纹砚石的特性认识不够贴切,加上当时也没有先进的切割机器及雕刻、打磨工具,看着这些不知名且很普通的石头,就不知道怎么去处理它,只能用作房屋的房基石,或弃之山林,或修河堤田埂,使得流传下来的龟背纹古砚为数甚少,对它的评述和记载也寥寥无几。1996年初夏,我约了几位朋友去砚山考察研究时,偶然遇见几个当地的农民在拆老房的地基,远远望去有几块大石头在阳光的照射下耀出很强的折光,石头里面含有的金刚砂粒闪亮发光。走近用水把石头洗净一看,顿时觉得有一种说不出的感觉,几个农民就对着我说,那些石头做砚台是没有用的,是某某坑口古人弃之并用来盖房子;我也随口说了两句“石头是有生命!龙尾山都是宝,这一优质资源终究会受到人们重视”!经过两三个回合的商量后,当时我就买下了这几块石头,龟甲纹石,由此结缘了我!

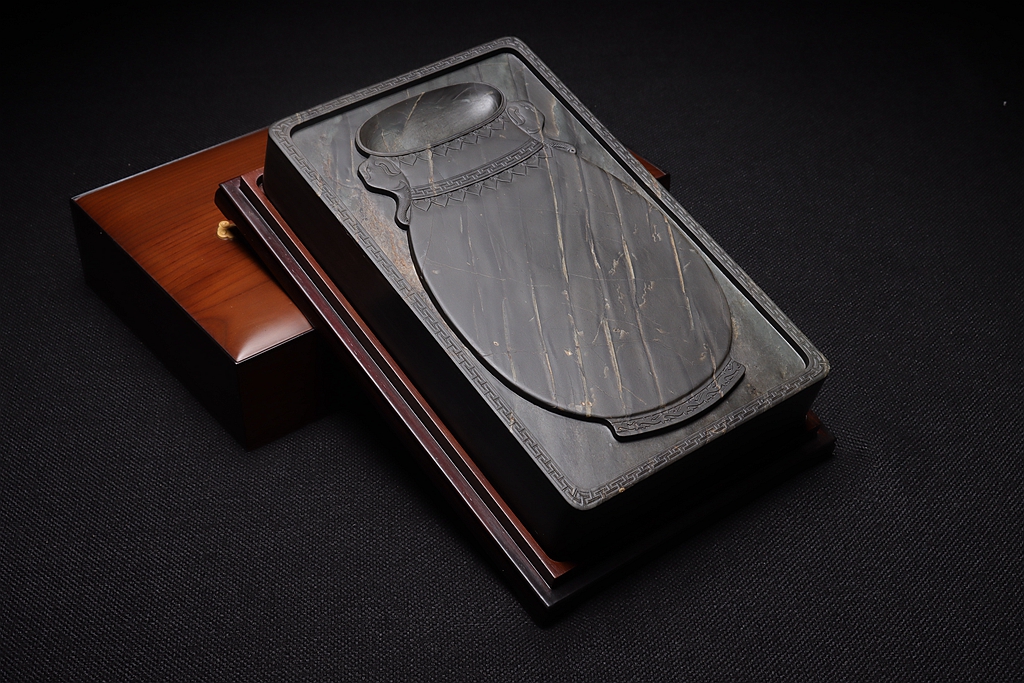

从此,研究开发、设计制作此类龙尾石龟甲纹歙砚就成了我研究这一歙砚名品的课题,并命名了血丝、翡翠棕丝、蟹爪、袈裟、渔网、哥窑龟裂等多个新品种的纹饰称谓及石品别称。在保留和突出龟甲的精美纹理的前提下,结合龟甲纹砚石的基本特性和传统砚雕工艺原理进行精雕细刻,以传统砚式为基础,如水渠砚式,太史、辟雍式,玉堂、如意、太极式等,创作出一些新的砚式,如瓶式、荷瓣式,一扇清凉、钟鼎式,如日中天式等。这些新作龟甲纹歙砚作品,做到了造型与纹饰、材质与雕刻技艺的完美结合且相得益彰,传达了人们对美的理解,有很强的视觉冲击力,极富审美情趣。

第一次制作龟背纹歙砚时并不顺利,由于之前对龟裂层和红石层的石质特性了解的不甚透彻,对于采用什么样的工具及最佳刀法尚处于琢磨阶段,因此,在开始制作中常遇到砚石崩口、开裂、线条不流畅等现象与操作存在的问题。经过多年的潜心研究,在传统砚雕技法基础上和现代雕刻刀具相结合下,结合龟背纹砚石的物理特性,整理出了一整套制作工序:分为选料、设计、雕刻、打磨及上光养护等,分析了每道工序的制作技术难点,体会到每一个步骤都要认真、仔细,针对石质的结构特性灵活运用多种雕琢手法并加以突破,使龟背纹歙砚的创作理念在雕刻过程中越来越成熟。

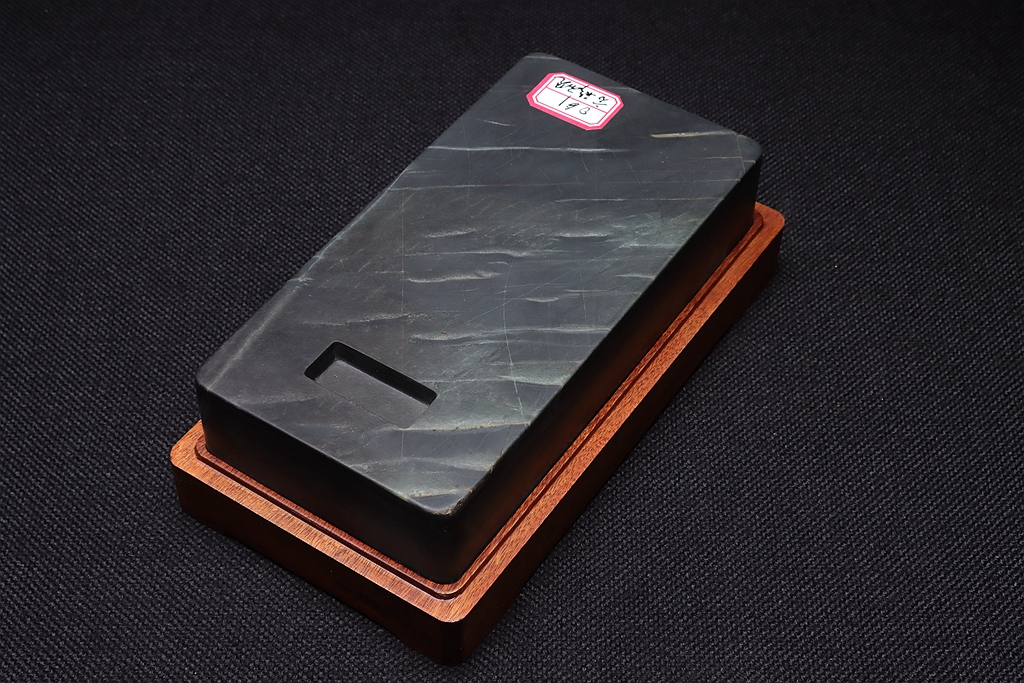

龟背纹的制作过程无论是从选料还是到完成雕刻成品都非常讲究,首先,需具备相石过程中对砚石层状分布的敏锐感觉及拥有成熟的雕琢手段,从侧面准确地判断出砚石中龟裂层纹理及石质的优劣等砚石的基本特性,一般取平行的龟甲层为正面,抛光后进一步判断石质的优劣;同时在砚石侧面进行针对性的打磨,判断砚石中龟裂层的分布位置,做到了然于胸。在整个过程中要仔细观察,并不厌其烦地进行每道工序,认清石质及纹理的分层状况后区分砚石等级,剔除龟裂层薄而不均及石质粗糙的砚石部分。然后开始取形设计,如不是自己亲自选料的砚石,总有这样或那样的缺陷,但设计的重点是突出龟甲层的精美纹饰,对一些瑕疵进行巧妙利用,求简还洁,主体不能与砚石纹饰相冲突。

由于龟甲层与红石层的硬度和结构特性不同,在整理砚石毛坯和雕琢过程中不能用力敲打琢击,以防止砚石开裂,好比庖丁解牛一般游刃有余。处理龟甲层时要顺其纹理走向用力走刀,砚堂的深度要视龟甲层的厚度而定,龟甲层厚者则深、薄者则浅,或保留原来的层面不做凹下处理(如四水归堂砚式),砚堂深浅的把握是为了使龟甲层保持完整,以利美观及提高品味等级,也可根据砚堂龟甲层的变化而对设计图案进行调整。

龟背纹砚石的比重相对较大,托在手上有沉甸甸的感觉,品质好的砚石扣之有声,吸水率适中能呵气成水。红石层的石质相对比龟甲层硬(红石层硬度约为莫氏4.5度或更高),颗粒较粗、软硬不均,对打磨工序有更高的要求,打磨时要耐心细致、循序渐进,做到平整、无砂划痕为上。

为了突出龟背纹砚的质感及其精美纹理,在长期实验对比中,制作完成后的龟背纹砚宜作封蜡处理,封蜡前将完成的砚体加温到60摄氏度左右,用蜡质物品均匀地涂在砚的表面,稍后用干净的丝织品或棉织布料将多余的蜡擦拭干净,然后再施以一层薄油轻擦养护。

我与歙砚名品龟背纹石结缘已有十五年之久,从巧遇的相识到相知,由当初的好奇到深入地了解它,再到情有独钟,每当创作完成一方龟背纹歙砚作品时,都会倾心注视,揣之摩之、细细品味,如同抱着孩子,目睹她从“幼年”慢慢长大,并逐渐成熟到走进砚林。今后,我将一如既往地走在歙砚龟背纹的创作道路上,为歙砚文化的发展添上浓墨重彩的一笔。

祈愿龟背纹这一歙砚奇葩,在有识之士的努力支持下以及爱好者们的呵护,使之更加灿烂走向辉煌。

上一篇:砚石的主要品类金星篇